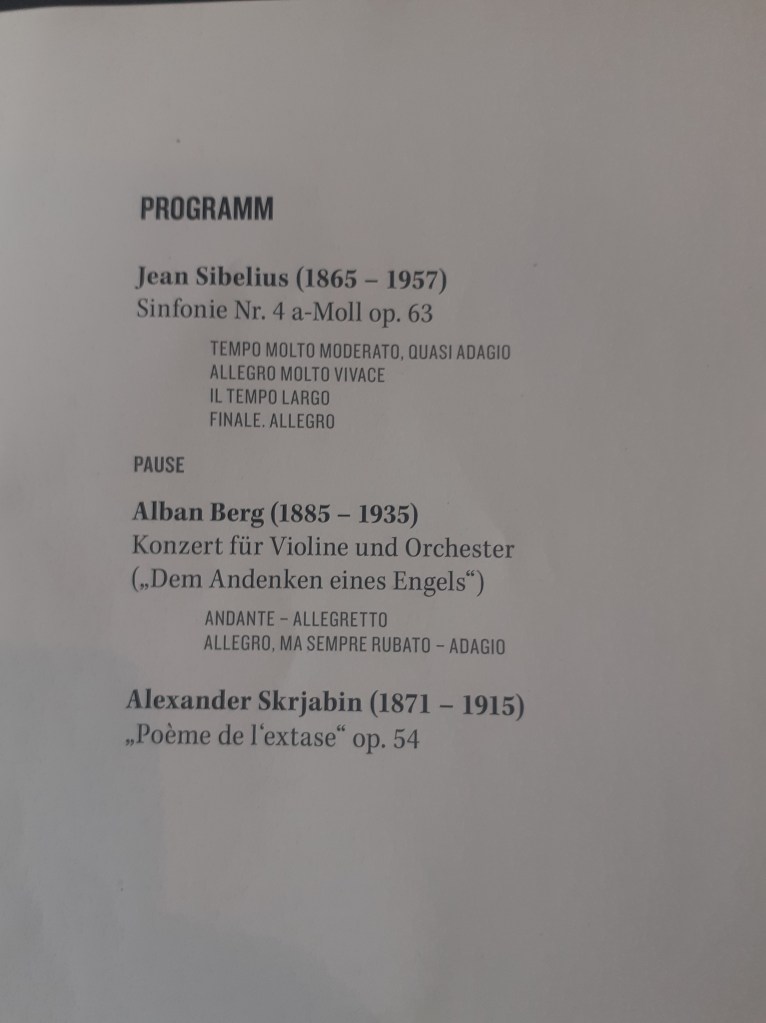

Das Konzerthausorchester spielte drei Stücke, die sich für mich mit Vorurteilen verbinden, mit positiven bis begeisterten zu zwei der Stücke – Skrjabins „Poème de l’extase“ und Alban Bergs Violinkonzert – und mit einer Skepsis gegenüber dem Komponisten des dritten, Jean Sibelius, dessen 4. Sinfonie das Konzerts eröffnete.

Eines der Vorurteile hat sich bestätigt – „Dem Andenken eines Engels“ bleibt eines der Werke, die mich am meisten faszinieren. Es ist übrigens in der Liste meiner liebsten Kompositionen das einzige Violinkonzert. Das zweisätzige Konzert, das letzte vollendete von Alban Berg, entstand im Zusammenhang mit der tiefen Trauer, die Berg im Jahr 1935 über den Tod eines ihm nahen Menschen empfand. Aber es ist viel mehr als ein Ausdruck der Trauer. Einerseits ist das Werk im ersten Satz stellenweise geradezu positiv und zuweilen verspielt, andererseits zeigt der zweite Satz, das Trauer und Abschied eben auch Schönheit, Transzendenz innewohnt. Die Musik, für die Lebenden geschrieben, ist Abschiednehmen, aber auch Eröffnung. Das alles geschieht in einem formalen Rahmen, der von der Moderne geprägt, in dem aber die Form immer dem Ausdruck, den Gefühlen dient und nicht umgekehrt.

Die Solistin, Leila Josefowicz, glänzte, zurückhaltender kann ich das nicht formulieren. Gleichzeitig war ihre Interpretation für mich auch überraschend, einige Passagen im zweiten Satz waren so expressiv gespielt, wie ich das noch nicht gehört habe.

Meine allgemeine Skepsis gegenüber Sibelius – begründet in seinem Romantizismus, seinen oft überbordenden Melodiebögen, seinen folkloristischen Elementen – hat sich bezüglich seiner 4. Sinfonie als falsch herausgestellt. Diese Musik ist alles andere als romantisierender Seelenkitsch, dessen ich Sibelius verdächtigt habe (und das tue ich bezüglich einiger Stücke weiterhin, Finlandia). Die 4. Sinfonie fesselt schon von Beginn an. Sibelius schrieb das Werk in den Jahren 1909-1911, in einer Phase, in der er sich mit den modernen Entwicklungen der Musik im beginnenden 20. Jahrhundert auseinandersetzte, und außerdem schwer krank war. Doch das Werk ist bei weitem nicht so „dunkel“, wie ihm oft zugeschrieben wird. Es ist eher ein Werk des Suchens, immer wieder neuer Anläufe, Auswege oder überhaupt Wege zu finden. Es ist damit faszinierend vielseitig und immer wieder überraschend. Es vertraut nicht mehr ganz auf konventionelle Schönheit, aber verucht auf vorsichtige Weise neue Wege zu gehen.

An dieser Stelle etwas zum Dirigenten, den ich zum ersten Mal erlebte. Als Finne ist Hannu Lintu, der an der Sibelius-Akademie studiert hat, mit den Werken des Komponisten geradezu natürlich vertraut. Er hat einen etwas ungewöhnlichen Dirigierstil – der zwischen sehr ausladenden Bewegungen, die aufgrund seiner sehr hageren und hochaufgeschossenen Figur noch auffälliger sind – und fast totaler Zurückhaltung. Seine Interpretation, mit einem sehr präzisen und differenzierten Klang, soweit der Saal im Konzerthaus das zulässt, überzeugt, mit einem klitzekleinen Makel. Der eigentlich faszinierende Schluss der Sinfonie erschien mir etwas verschenkt. Genauer kann ich das nicht beschreiben, jeder der es verstehen will, kann sich eine Einspielung des Werks anhören. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass meine Konzentration nachgelassen hat.

Und nun zu meinem zweiten positiven Vorurteil: Skrjabins Poem der Ekstase. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Das ist einer der Favoriten meiner – kulturellen – Jugend. Der Overkill der Besetzung, die immer weitere Steigerung bis zur Explosion, die den Hörer umfängt und mitreißt, das rein Emotionale, die Kompromisslosigkeit gegenüber jedem Versuch, die Klänge in Strukturen einzubinden – all das faszinierte mich. Und bis zu einem gewissen Grad tut es das immer noch. Aber: Inzwischen bin ich skeptischer, vielleicht distanzierter geworden – und die Musik ist auch aufgebläht, oder genauer: sich immer weiter aufblähend, sie ist effekthascherisch und schlägt auf den Zuhörer ein, sie ist also ein zweifelhafter Genuss. Skrjabin wollte das Werk übrigens zunächst als orgiastisches Poem titulieren. Das ist natürlich nicht per se schlecht, ganz im Gegenteil. Vielleicht ist das, was mir beim Hören einfiel, auch einfach viel zu verkopft für dieses Stück. Eines jedoch noch zum Abschluss: Alles, was das Stück an Überschwang und undifferenziertem Schallgewitter enthält, wird durch die Akustik des Konzerthauses noch verstärkt. Das nächste Mal werde ich mir das Werk jedenfalls in der Philharmonie anhören.

In der Überschrift des Programmheftes werden die drei Stücke mit drei Schlagworten belegt: Dunkelheit, Trauer, Ekstase. Das ist nicht ganz falsch – aber wenigstens bei den ersten Wörtern nur eine ungenügende Simplifikation. Sibelius versucht in einer wahrgenommenen – vielleicht auch vorhergeahnten – Dunkelheit vorsichtige Wege ins Lichte zu finden, Alban Berg transzendiert die Trauer in Schönheit.

Zum Abschluss noch eine Anekdote von der Heimfahrt: Der Uber-Fahrer, der mich hinter dem Konzerthaus aufnahm (es war sehr voll mit Konzertbesuchern, da der ganze Gendarmenmarkt gesperrt ist und nur zwei enge Wege nach hinten zur Verfügung stehen), fragte mich: Was war denn hier los? Disco für alte Leute? Er machte damit eine teilweise richtige Beobachtung: Ein großer Teil des Publikums war im Rentenalter – interessanter ist aber etwas, was mir seit einiger Zeit auffällt, bei Klassik und bei Jazz: Es gibt die Älteren, und es gibt relativ viele junge Konzertbesucher, im Studentenalter und drumherum. Was fehlt, sind die Generationen dazwischen….

Hinterlasse einen Kommentar